说到共享经济,你的脑海中必定会闪现很多。例如:共享单车、共享充电宝、共享雨伞、共享民宿、共享按摩椅,甚至共享男友……真的是到了无所不能共享的年代。

2017年可谓是共享经济年。共享经济从兴起到风行再到洗牌,速度极其之快,其中表现最为明显的是共享单车、共享充电宝。然而到了2018年,共享经济似乎在经历了疯狂之后开始“沉闷”下来,反思成果的共享经济,能否得到长足的发展?

市场重塑遏制共享经济发展

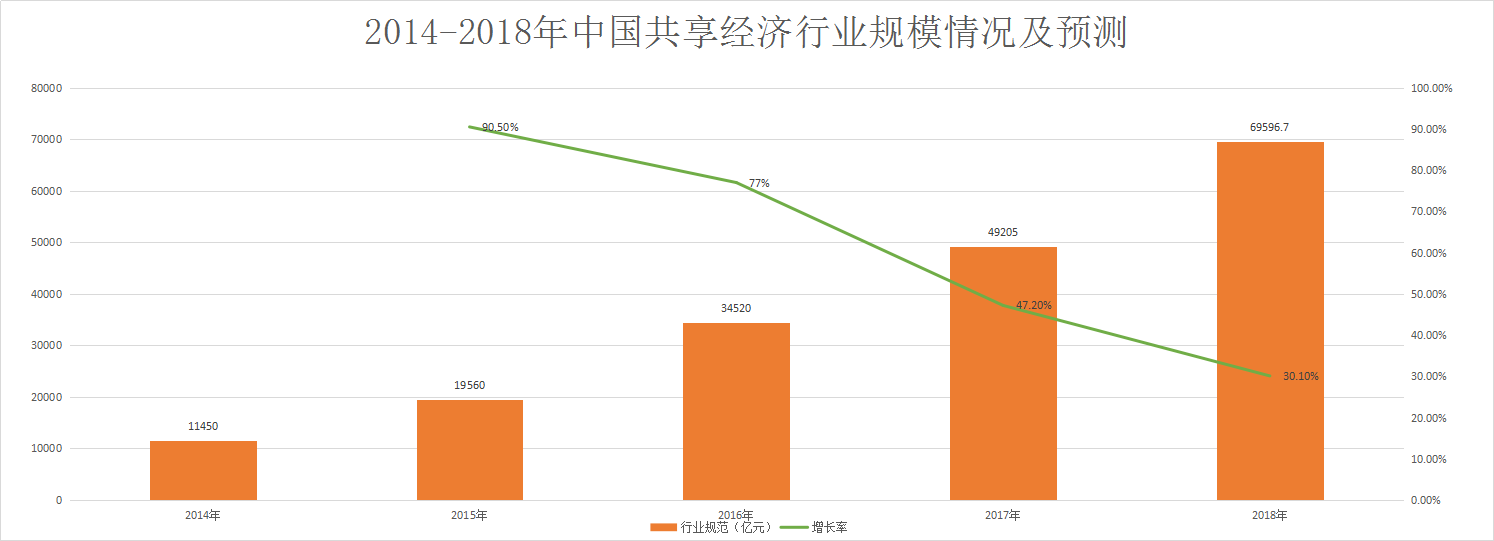

共享经济到了今天,可谓是不简单!从近5年的相关数据显示:2014年,中国的共享经济市场规模已经高达11450亿元;2015年,中国的共享经济市场规模已经高达19560亿元;2016年,快速增长至34520亿元,增幅高达77%;2017年,我国共享经济市场交易额约为49205亿元,比上年增长47.2%;2018年,中国共享经济行业规模将达到69596.7亿元,与2017年相较增长30.1%。

从以上数据来看,近5年的共享经济确实有了长足的发展。细心的人或许会发现,虽然共享经济行业规模持续增长,却出现了迟缓增长的现象。或许是市场达到了饱和,或许是风口已过……

共享经济的理念起源于2008年的美国硅谷,通过互联网作为媒介,整合线下的社会资源,各自以不同的方式付出和受益,共同获得经济红利。从繁荣到资本的沉淀,共享经济经历了10年的发展。从一个陌生的概念,到资本追逐的泡沫,再到今日的冷静与成熟已经走过了十年的历史。

共享经济,到底是成功了,还是失败了?不敢妄言,但,共享单车的时代的确在走“下坡路”。就像如今共享单车行业的两大巨头摩拜和ofo也纷纷开始寻求合作伙伴。

2018年4月,美团以27亿美元全资收购了摩拜单车。9月4日,美团点评在港交所更新了招股书,首次披露了美团收购摩拜后的财务数据。从完成收购当月4月4日-4月30日来计算,摩拜拥有2.6亿次骑行,每次收入0.56元,总收入1.47亿元,折旧3.96亿元,经营成本1.58亿元,总亏损4.07亿元,平均每日亏损约1507万元。按照这个速度,摩拜每年的亏损额将高达55亿元。

对于ofo单车,滴滴战略投资数千万美元,但这仍然不能改变ofo单车的命运。因此,最近ofo又在寻求新的合作伙伴,这次他选择的是阿里,当然可能更多的是阿里选择了ofo。不过有外界担心,阿里巴巴在ofo投下的6000万巨额资产,终究还是没能救活ofo。

行业洗牌加速共享经济触顶

共享经济的最大问题在于野蛮甚至疯狂的增长,无论是最近大热的共享单车还是共享充电宝,都有它的优点和局限性。2018年,共享经济似乎打破常规,沉闷了起来,很少有大动作,就算有,也只能说是伸了个懒腰。近期传出的ofo破产,小蓝车倒闭,摩拜被收购……共享单车面临了巨大的危机。目前,共享经济将近触顶,反思的声音也将接踵而至,负面新闻会加速行业洗牌,共享经济的发展也受到了各种制约。

共享经济获利迟缓:虽然到了无所不能共享的年代,但是对于共享经济而言仍然存在着巨大生存的危机。稍不留神,或许就会被拍死在全民皆共享的浪潮中。共享经济在初兴起的几年看似获得了巨大的成功,但多数共享经济企业却迟至营运多年后才开始获利。到了后期,这样的模式意味着公司在面对竞争的时候无论在资产端还是消费端,都面临很大的竞争压力。

一旦缺乏资金投入便可能出现流动性风险,且频繁的补贴措施也使得租金收入不如预期,就不得不陷入“倒闭”、“跑路”与“兼并”的结局。总体来说,高替代性导致的激烈竞争是中国共享经济行业的一个突出的困难。

对共享经济缺乏认识:共享经济是新的商业模式,并在发展后冲击多个产业内原有生态的运作。和传统行业几十年甚至上百年形成的成熟体系以及对市场的反复教育来说,共享经济只有“特别愿意尝鲜”的消费者,和“特别愿意尝鲜”的产业端才愿意参与。

这使得共享经济在与传统产业进行竞争时,没有足够的优势。此外,传统产业经常控诉共享经济只是披着共享的皮来规避税务和法律责任,逼使政府对这些抗议做出回应。大部分共享平台尚处于烧钱的发展阶段,运营依靠融资维系,行业竞争混乱,资本负担大。同时,共享经济多行业商业模式不清晰,缺乏多元化盈利,能否从资本“输血”中独立出来成为共享企业发展的关键。

隐形的资产泡沫:对于从事共享经济的企业而言,多数从未获得融资,即使获得过融资的企业,后来也再难获投,资本对共享经济的投资正在退潮。

这一问题最直观的体现在共享单车领域,大多数共享单车企业无法阻止用户对单车的不珍惜和毁损,使用年限可能远低于预期,甚至可能因较高的造价、较低的收费和促销而使单位成本根本无法回收,使企业不断亏损,即使市占率高亦无法获利。另一方面,在网约车领域也存在隐形的资产泡沫。

资源配置有待加强:共享经济带来了全新的商业模式,还改变了传统的劳雇关系。部分共享经济企业宣称他们所拥有的并不是员工,而是契约者,两者差异在于法规只能限制企业为员工缴纳社保。同样为公司提供劳务的契约者却无法享有同等权利,此举可使公司节省成本,却大大损害劳工权益。在共享经济的发展下已有愈来愈多的受雇者是全职劳工,平台企业成为他们唯一的雇主,但他们却只享有零工的权益。

就目前看来,大部分共享经济平台对于资源的运营能力略显不足反而造成了资源的浪费,多数共享经济平台资源配置能力有待增强。

资源重构翻牌共享经济未来

当资本和共享单车创业者还沉浸在投资和估值翻倍的喜悦中的时候,监管的大棒突然来袭,击碎了许多投资人和创业者的美梦。

2017年8月3日,交通运输部联合多部委发布《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》,对共享单车的投放量、押金安全等方面进行了严格限制。那些曾经寄希望于通过用户缴纳押金,再通过押金获取金融收益的盈利模式被彻底否定。资本开始理性思考共享单车这个商业模式是否真正成立,开始担忧自己的投资是否面临严重缩水。

同时,共享经济又是社会资源的优化配置和重构,并最大化商业的效率及利益。因此,共享经济的发展存在着更多的机遇。未来,在资本助力下,经过一段时间的沉淀和市场的检验之后,共享经济或许将会实现规模化、标准化、专业化、多元化商业,成为未来主流经济形态,也将成为经济发展新引擎。

无论何种共享,一定要解决人们的某种需求,并能够形成一个商业模式的闭环。不仅如此,每一种商业模式或产业形态,必须要是符合经济社会发展的大方向才能生存。共享经济是时代的产物,但是共享经济又是烧钱的项目,如何才能把握好这个时代给我们的机遇,就要看你如何把握市场需求。

2017年,中国共享经济发展经历了辉煌,也出现了调整,如今整个行业逐步降温,无论创业者还是资本界对“共享”项目的投资,正在平稳进行。

或许,沉闷是蓄势待发;或许,沉闷是回归理性。